Le lacrime di emozione di un bambino autistico al concerto dei Coldplay

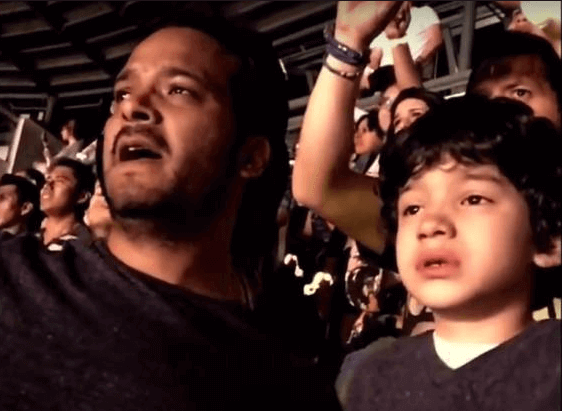

Questo commovente video è stato registrato durante un concerto dei Coldplay in Messico. La coinvolgente scenografia e la musica sono riuscite a toccare nel profondo un bambino autistico e suo padre. Questo intenso e meraviglioso momento è divenuto virale e ha fatto il giro del mondo grazie ai genitori del piccolo, che lo hanno condiviso in rete.

Sono immagini dal potere immenso, capaci di emozionarci e accendere al tempo stesso una speranza, un pensiero, un’idea sulle persone affette dallo spettro dell’autismo. Essere testimoni del legame così forte di un padre e di suo figlio, della loro voglia di condividere momenti insieme e trasmettersi emozioni è bellissimo.

Allo stesso tempo, però, questo video ci consente di introdurre l’argomento della lotta contro la convinzione, radicata nella nostra società, che le persone vittime di autismo non provino emozioni. Lo stesso concetto che spesso si associa al termine “autistico” quando si utilizza in riferimento alla sindrome che prevede un profondo distacco dall’ambiente esterno (secondo la definizione Treccani).

Il video che sta facendo il giro del mondo: bambino autistico al concerto dei Coldplay

Le persone affette da autismo fanno fatica ad entrare in connessione con gli altri o a mettersi nei loro panni, a uscire dalla propria realtà per immedesimarsi nell’altra persona. Tuttavia, questo non impedisce loro di provare sentimenti; difatti, spesso è possibile comprenderle solo grazie alle emozioni che esprimono guardando il mondo intorno a loro. È questa uno dei motivi per cui il video di questa famiglia, carico di momenti intensi, sta facendo il giro del pianeta.

I suoi “ti voglio bene”, una grande lezione di amore

Come già anticipato prima di mostravi il video, la convinzione diffusa che le persone affette da autismo non provino emozioni o sentimenti è erronea. Tale credenza è probabilmente legata alla metafora della bolla – si tende a credere che le persone autistiche vivano nel loro mondo, incapaci di comprendere ciò che sentono. In risposta a questa falsa idea, vorremmo invitarvi a leggere questo breve racconto di Raquel Braojos Martín, Cosa vuol dire amare?, che ha vinto come miglior racconto al concorso spagnolo Cuéntame el autismo (Raccontami l’autismo). Finita la lettura rimarrete senza parole…

-Senti, mi hanno detto che le persone affette da autismo non provano sentimenti. Tuo fratello prova amore o qualcosa del genere? O nulla?

La prima volta che mi fecero questa domanda provai un mix di indignazione, furia e, perché negarlo, di dubbi. La prima volta che me lo chiesero ero una bambina, feci spallucce, puntai lo sguardo a terra e negai con forza. Io adoravo mio fratello più piccolo, e l’idea che lui non mi amasse mi atterriva. Ero troppo piccola per comprendere che l’amore non sta in una manciata di parole, che non sta in un “ti voglio bene”, e provai paura. Una paura che non potevo controllare.

In quegli anni Rubén non aveva ancora imparato a parlare, ma si aggrappava a noi con le sue manine. Solo a noi, alla sua famiglia. Non sapevamo se si trattasse di collera, affetto o di un modo come tanti di alleviare lo stress. Anni dopo imparò a parlare, e “ti voglio bene” fu una delle frasi che insistemmo affinché imparasse. Fu così che iniziò a dirlo, a ripeterlo, e anche se in questo modo sembrava poco reale, noi adoravamo sentirglielo dire.

Il problema è questo. La maggior parte di noi è convinta che esista un unico modo di voler bene, il proprio. Ci aspettiamo che tutti passino attraverso il medesimo filtro di condotta. Tuttavia, è curioso, perché “noi” sappiamo dire ti voglio bene, ma siamo anche in grado di fare del male, di usare i sentimenti a nostro favore, siamo consapevoli del dolore, delle bugie. “Loro” non lo farebbero mai. Noi che non siamo puri né cristallini, possiamo essere d’esempio su come voler bene?

E anche se il dubbio sul fatto che mio fratello mi amasse continuò a svolazzare nella mia testa, come un uccellino inquieto e curioso, ricordo con chiarezza la prima volta che seppi con certezza che mio fratello voleva bene a qualcuno:

Nostro zio Daniel ci portava spesso a passeggiare, lui adorava mio fratello. Anche a Rubén piaceva molto stare con Daniel, gli prestava ascolto e insieme ridevano un sacco, mio fratello indicava la strada che dovevamo seguire e guai a chi non era d’accordo!

Ma poi Daniel morì. Accadde d’improvviso, da un giorno all’altro, nessuno se l’aspettava. Non fu facile spiegarlo a mio fratello: non ci sarebbero più state passeggiate, non avremmo più rivisto nostro zio, non era più qui con noi. Daniel smise di presentarsi in casa, ma continuò ad esistere nella mente di mio fratello. Quando, dopo qualche tempo, tornammo a percorrere quei sentieri con nostro nonno, mio fratello mi disse:

-Tu ricordare? Passeggiata con zio Dani.

Alcuni di voi penseranno: “Ah, la routine, tipica dell’autismo. Non vuole bene a tuo zio, semplicemente era abituato a lui. Sente la sua mancanza come accadrebbe con qualsiasi altro aspetto della routine”. Forse avrei potuto credere a queste parole nelle prime settimane, durante i primi mesi, il primo anno, ma non oltre.

-Cosa hai lì? – chiesi a mio fratello, ormai adolescente, un giorno in cui lo trovai a frugare in un cassetto. Egli cercò subito di nascondere qualcosa, quasi vergognandosene. Feci un po’ di forza e gliela strappai di mano. Era la foto di una vecchia riunione di famiglia. Nell’immagine si intravedeva nostro nonno, nostro cugino e nostro zio Daniel; c’ero anche io. Erano passati svariati anni dalla sua morte, e le abitudini di mio fratello non potevano che essere cambiate rispetto ad allora. Rubén, infatti, passava i pomeriggi attaccato alla consolle. Le passeggiate erano finite; nostro nonno, che spesso ci aveva accompagnato nelle nostre uscite, cominciava a mostrare i segni di una malattia degenerativa.

-Che bella foto – dissi.

-Non posso – disse lui cercando di nasconderla di nuovo.

-Certo che puoi – risposi – ti piace la foto? –. Inizialmente non capiva cosa ci fosse di così speciale in una foto in cui lui non appariva.

-Sì, mi piace. Zio Dani – lo indicò nell’immagine – quando ero piccolo io molto con zio Dani.

I suoi occhi brillarono e le sue manine si mossero con emozione, come se attendesse da anni il momento giusto per mostrarmela. In quel momento lo sentii, certo che lo sentii. Piansi persino un po’ per l’emozione: quello era amore.

-E chi è quella bambina seduta sulle sue ginocchia? – domandai io.

-Tu, piccola.

Quando morì nostro nonno, mio fratello, oltre a guardare le sue foto, ebbe un’ulteriore reazione: entrava in casa di mia nonna e, anziché recarsi direttamente in salotto, correva per il corridoio, apriva la porta dell’antica camera del nonno – quella dove aveva passato i suoi ultimi giorni di malattia – e restava ad osservarla. Come se potesse scorgervi il suo ricordo. Come se si aspettasse di trovare nostro nonno sdraiato sul letto. A volte Rubén si sedeva sulla sedia a rotelle e aspettava, in estasi.

Ogni tanto, dopo anni, quando crede che nessuno lo veda, mio fratello torna ad aprire appena la porta della camera. E parla delle caramelle, dei giochi, delle passeggiate, del berretto, dei “lo dico a tuo padre”. Di suo nonno Paco, di suo nonno Damian, di suo zio Daniel. Parla delle nostre tre grandi perdite e lo fa con gli occhi lucidi. E afferra la mia mano, e mi porta con sé fino al computer per mostrarmi la sua scoperta della settimana: serie che vuole che guardi, costellazioni che vuole che memorizzi, mappe, foto, canzoni. E insiste, anche se ho da fare.

Perché gli piace che entri nel suo mondo, rendermi parte di esso. Non sempre, questo è chiaro. Ma quando vuole stare in compagnia, sceglie sempre noi. Siamo la vetta della sua collina. Quando è stufo della sua solitudine, comincia a gridare “Raquel, vieni…” “Guarda, mamma…”. Perché l’amore non è fatto di parole al vento, di promesse vuote, di canzoni, poesie o carezze. Amare è pensare alle persone a cui tieni, è sentire la mancanza di chi non c’è più. L’amore non è altro che questo. Grazie, fratello, per avermelo insegnato.

Questo commovente video è stato registrato durante un concerto dei Coldplay in Messico. La coinvolgente scenografia e la musica sono riuscite a toccare nel profondo un bambino autistico e suo padre. Questo intenso e meraviglioso momento è divenuto virale e ha fatto il giro del mondo grazie ai genitori del piccolo, che lo hanno condiviso in rete.

Sono immagini dal potere immenso, capaci di emozionarci e accendere al tempo stesso una speranza, un pensiero, un’idea sulle persone affette dallo spettro dell’autismo. Essere testimoni del legame così forte di un padre e di suo figlio, della loro voglia di condividere momenti insieme e trasmettersi emozioni è bellissimo.

Allo stesso tempo, però, questo video ci consente di introdurre l’argomento della lotta contro la convinzione, radicata nella nostra società, che le persone vittime di autismo non provino emozioni. Lo stesso concetto che spesso si associa al termine “autistico” quando si utilizza in riferimento alla sindrome che prevede un profondo distacco dall’ambiente esterno (secondo la definizione Treccani).

Il video che sta facendo il giro del mondo: bambino autistico al concerto dei Coldplay

Le persone affette da autismo fanno fatica ad entrare in connessione con gli altri o a mettersi nei loro panni, a uscire dalla propria realtà per immedesimarsi nell’altra persona. Tuttavia, questo non impedisce loro di provare sentimenti; difatti, spesso è possibile comprenderle solo grazie alle emozioni che esprimono guardando il mondo intorno a loro. È questa uno dei motivi per cui il video di questa famiglia, carico di momenti intensi, sta facendo il giro del pianeta.

I suoi “ti voglio bene”, una grande lezione di amore

Come già anticipato prima di mostravi il video, la convinzione diffusa che le persone affette da autismo non provino emozioni o sentimenti è erronea. Tale credenza è probabilmente legata alla metafora della bolla – si tende a credere che le persone autistiche vivano nel loro mondo, incapaci di comprendere ciò che sentono. In risposta a questa falsa idea, vorremmo invitarvi a leggere questo breve racconto di Raquel Braojos Martín, Cosa vuol dire amare?, che ha vinto come miglior racconto al concorso spagnolo Cuéntame el autismo (Raccontami l’autismo). Finita la lettura rimarrete senza parole…

-Senti, mi hanno detto che le persone affette da autismo non provano sentimenti. Tuo fratello prova amore o qualcosa del genere? O nulla?

La prima volta che mi fecero questa domanda provai un mix di indignazione, furia e, perché negarlo, di dubbi. La prima volta che me lo chiesero ero una bambina, feci spallucce, puntai lo sguardo a terra e negai con forza. Io adoravo mio fratello più piccolo, e l’idea che lui non mi amasse mi atterriva. Ero troppo piccola per comprendere che l’amore non sta in una manciata di parole, che non sta in un “ti voglio bene”, e provai paura. Una paura che non potevo controllare.

In quegli anni Rubén non aveva ancora imparato a parlare, ma si aggrappava a noi con le sue manine. Solo a noi, alla sua famiglia. Non sapevamo se si trattasse di collera, affetto o di un modo come tanti di alleviare lo stress. Anni dopo imparò a parlare, e “ti voglio bene” fu una delle frasi che insistemmo affinché imparasse. Fu così che iniziò a dirlo, a ripeterlo, e anche se in questo modo sembrava poco reale, noi adoravamo sentirglielo dire.

Il problema è questo. La maggior parte di noi è convinta che esista un unico modo di voler bene, il proprio. Ci aspettiamo che tutti passino attraverso il medesimo filtro di condotta. Tuttavia, è curioso, perché “noi” sappiamo dire ti voglio bene, ma siamo anche in grado di fare del male, di usare i sentimenti a nostro favore, siamo consapevoli del dolore, delle bugie. “Loro” non lo farebbero mai. Noi che non siamo puri né cristallini, possiamo essere d’esempio su come voler bene?

E anche se il dubbio sul fatto che mio fratello mi amasse continuò a svolazzare nella mia testa, come un uccellino inquieto e curioso, ricordo con chiarezza la prima volta che seppi con certezza che mio fratello voleva bene a qualcuno:

Nostro zio Daniel ci portava spesso a passeggiare, lui adorava mio fratello. Anche a Rubén piaceva molto stare con Daniel, gli prestava ascolto e insieme ridevano un sacco, mio fratello indicava la strada che dovevamo seguire e guai a chi non era d’accordo!

Ma poi Daniel morì. Accadde d’improvviso, da un giorno all’altro, nessuno se l’aspettava. Non fu facile spiegarlo a mio fratello: non ci sarebbero più state passeggiate, non avremmo più rivisto nostro zio, non era più qui con noi. Daniel smise di presentarsi in casa, ma continuò ad esistere nella mente di mio fratello. Quando, dopo qualche tempo, tornammo a percorrere quei sentieri con nostro nonno, mio fratello mi disse:

-Tu ricordare? Passeggiata con zio Dani.

Alcuni di voi penseranno: “Ah, la routine, tipica dell’autismo. Non vuole bene a tuo zio, semplicemente era abituato a lui. Sente la sua mancanza come accadrebbe con qualsiasi altro aspetto della routine”. Forse avrei potuto credere a queste parole nelle prime settimane, durante i primi mesi, il primo anno, ma non oltre.

-Cosa hai lì? – chiesi a mio fratello, ormai adolescente, un giorno in cui lo trovai a frugare in un cassetto. Egli cercò subito di nascondere qualcosa, quasi vergognandosene. Feci un po’ di forza e gliela strappai di mano. Era la foto di una vecchia riunione di famiglia. Nell’immagine si intravedeva nostro nonno, nostro cugino e nostro zio Daniel; c’ero anche io. Erano passati svariati anni dalla sua morte, e le abitudini di mio fratello non potevano che essere cambiate rispetto ad allora. Rubén, infatti, passava i pomeriggi attaccato alla consolle. Le passeggiate erano finite; nostro nonno, che spesso ci aveva accompagnato nelle nostre uscite, cominciava a mostrare i segni di una malattia degenerativa.

-Che bella foto – dissi.

-Non posso – disse lui cercando di nasconderla di nuovo.

-Certo che puoi – risposi – ti piace la foto? –. Inizialmente non capiva cosa ci fosse di così speciale in una foto in cui lui non appariva.

-Sì, mi piace. Zio Dani – lo indicò nell’immagine – quando ero piccolo io molto con zio Dani.

I suoi occhi brillarono e le sue manine si mossero con emozione, come se attendesse da anni il momento giusto per mostrarmela. In quel momento lo sentii, certo che lo sentii. Piansi persino un po’ per l’emozione: quello era amore.

-E chi è quella bambina seduta sulle sue ginocchia? – domandai io.

-Tu, piccola.

Quando morì nostro nonno, mio fratello, oltre a guardare le sue foto, ebbe un’ulteriore reazione: entrava in casa di mia nonna e, anziché recarsi direttamente in salotto, correva per il corridoio, apriva la porta dell’antica camera del nonno – quella dove aveva passato i suoi ultimi giorni di malattia – e restava ad osservarla. Come se potesse scorgervi il suo ricordo. Come se si aspettasse di trovare nostro nonno sdraiato sul letto. A volte Rubén si sedeva sulla sedia a rotelle e aspettava, in estasi.

Ogni tanto, dopo anni, quando crede che nessuno lo veda, mio fratello torna ad aprire appena la porta della camera. E parla delle caramelle, dei giochi, delle passeggiate, del berretto, dei “lo dico a tuo padre”. Di suo nonno Paco, di suo nonno Damian, di suo zio Daniel. Parla delle nostre tre grandi perdite e lo fa con gli occhi lucidi. E afferra la mia mano, e mi porta con sé fino al computer per mostrarmi la sua scoperta della settimana: serie che vuole che guardi, costellazioni che vuole che memorizzi, mappe, foto, canzoni. E insiste, anche se ho da fare.

Perché gli piace che entri nel suo mondo, rendermi parte di esso. Non sempre, questo è chiaro. Ma quando vuole stare in compagnia, sceglie sempre noi. Siamo la vetta della sua collina. Quando è stufo della sua solitudine, comincia a gridare “Raquel, vieni…” “Guarda, mamma…”. Perché l’amore non è fatto di parole al vento, di promesse vuote, di canzoni, poesie o carezze. Amare è pensare alle persone a cui tieni, è sentire la mancanza di chi non c’è più. L’amore non è altro che questo. Grazie, fratello, per avermelo insegnato.

Questo testo è fornito solo a scopo informativo e non sostituisce la consultazione con un professionista. In caso di dubbi, consulta il tuo specialista.